Présentation de la commune de La Clusaz

Bienvenue à La Clusaz, une commune et une station de montagne au cœur des Aravis, massif des Alpes françaises.

Un village d’altitude authentique et dynamique

Située à 1040 mètres d’altitude, La Clusaz se niche au pied de la chaîne des Aravis dont les sommets culminent à plus de 2600 mètres d’altitude.

Ce village de montagne accessible, à seulement 30 minutes d’Annecy et 50 minutes de Genève, conserve une forte identité rurale et alpine, construite autour de l’agropastoralisme.

Une commune vivante toute l’année

La Clusaz est bien plus qu’une station de ski. Elle cultive à l’année un art de vivre montagnard alliant traditions et innovations.

Réputée pour son domaine skiable, la commune, qui a le bélier pour emblème, est aussi une terre de champions, fière de son histoire et tournée vers l’avenir.

Une commune engagée pour une montagne durable

L’environnement, la culture, l’économie et la vie sociale sont au cœur de l’action publique pour répondre aux défis de la montagne de demain. La commune adapte ses infrastructures et ses projets en s’appuyant sur l’implication des habitants et des acteurs locaux.

Pour consulter les réalisations à mi-mandat et le plan d’actions annoncés lors des vœux du Maire (janvier 2025), cliquez ici.

La Clusaz, station classée de tourisme

Classements officiels

- Station de Tourisme (décret du 25 mai 1956)

- Station de Sports d’hiver et d’alpinisme (décret du 18 juin 1969)

- Commune touristique (depuis le 29 juin 2009)

- Station classée de Tourisme (depuis le 17 septembre 2015, pour 12 ans)

Pour sa promotion touristique, la commune de La Clusaz s’appuie sur un Office de Tourisme classé en catégorie I (arrêté préfectoral du 13 décembre 2013).

Surclassement administratif

Par arrêté préfectoral du 9 janvier 2003, La Clusaz est surclassée commune de catégorie 20 000 à 40 000 habitants, en raison de sa capacité d’accueil touristique.

Histoire de La Clusaz : des origines au développement touristique

Un village montagnard aux ressources modestes

Autrefois, Les habitants de La Clusaz vivait de cultures rustiques (l’orge et seigle pour le pain, l’avoine pour nourrir le bétail, le lin et chanvre pour les habits et la pomme de terre comme base du régime alimentaire). Les deux ressources économiques principales étaient l’agriculture alpine, avec la fabrication du reblochon, et l’exploitation des forêts.

L’arrivée du tourisme et du ski à La Clusaz

Tout commence en 1902 avec l’ouverture de la route du Col des Aravis, lieu de passage important pour se rendre à Chamonix, camp de base des excursionnistes du Mont-Blanc. C’est le début du tourisme estival. Le ski fait son apparition à La Clusaz dès 1908/1909. Les premiers amateurs locaux utilisent des « parets », engins en bois à un seul patin dont l’équilibre était maintenu par la vitesse à la façon de la bicyclette, pour glisser le long des chemins enneigés.

Vers 1925, l’instituteur de La Clusaz, Monsieur Bertone, créé le Club des Sports qui révélera très tôt le talent des Cluses. François Collomb-Patton, Gaston Perillat, Gaston Gallay, Noël Perillat se distinguèrent dans les disciplines nordiques. En 1936, Arthur Perillat remporta le titre de quatre épreuves des championnats de la Fédération du Mont-Blanc, épreuves qui correspondraient aux Championnats de France actuels.

Le premier équipement sportif fut la patinoire vers 1928. En 1935, un télé-traîneau est construit qui monte en direction du Crêt du Merle. L’essor des sports d’hiver reprit après la Seconde Guerre mondiale. Ils se développèrent dans les années 1960. Guy Perillat, l’enfant du pays, fut Médaillé d’or du Combiné aux Jeux Olympiques de Squaw Valley en 1960. Son palmarès est éloquent : Médaille d’or au slalom géant et Médaille d’argent au slalom des Championnats du monde de Portillo en 1966 ; 88 places de 1er en épreuves internationales.

Bien qu’il ne s’agisse pas de ski mais d’alpinisme, un autre champion natif de La Clusaz, Yves Pollet-Villard, professeur à l’Ecole Nationale de Ski et d’Alpinisme (ENSA) se distingua en réalisant de nombreuses expéditions et sauvetages dans le massif du Mont Blanc et dans l’Himalaya : Jannu, Dhaulagiri, Pumori. Yves Pollet-Villard fut maire de La Clusaz de 1959 à 1981.

Dans les années 1990, le très médiatique Edgar Grospiron, remporta la Médaille d’or en ski de bosses aux Jeux Olympiques d’Albertville en 1992 et fut champion du monde de la discipline à La Clusaz en 1995. Régine Cavagnoud, remporta le titre de championne du monde de super G en 2001.

Le Club des Sports compte aujourd’hui dans ses rangs de nombreux champions comme Vincent Vittoz en ski de fond, Sébastien Michaud en ski freeride et Candide Thovex en ski freestyle parmi les plus connus. Tous ces champions ont contribué et contribuent encore à la renommée et à l’essor de La Clusaz. Et les nouvelles génération ont à cœur de porter haut les couleurs de La Clusaz dans les compétitions internationales.

Un équilibre entre traditions et modernité

La Clusaz a su maîtriser son développement touristique, en restant fidèle à ses racines pastorales et à ses valeurs montagnardes. La commune est aujourd’hui une station de sports d’hiver et d’été, à la fois innovante et respectueuse de son passé.

Historique des remontées mécaniques du domaine skiable de La Clusaz

1931

Un télé-traîneau va du village jusqu’à la Ruade.

Le premier téléski de la Ruade part de la gare d ‘arrivée du télé-traîneau jusqu’au Crêt du Merle.

1935

Création de la Société télétraineau.

1938

Premier téléski du Crêt du Loup.

1944

Création de la Société d ‘Equipement Touristique de La Clusaz (SARL) le 22 octobre.

1945

Accident du télé-traîneau le 12 janvier.

1949

Construction du deuxième téléski du Crêt du Loup.

1950

Construction du téléski du Crêt du Merle. La SETLC est transformée en Société Anonyme le 9 décembre.

1951

Téléski L ‘Etoile du Soleil (ou Télésoleil) sur les Riffroids, premier téléski Ecole.

1953

Téléski de la Ruade (2ème téléski école).

1956

Téléphérique de Beauregard, téléski des Aiglons sur Beauregard.

1957

Téléski de l ‘Aiguille.

1959

Téléski du Champ Bleu.

1960

Création de la Société du télébenne la Combe des Juments, télésiège de la Combe des Juments, téléskis du Lac des Confins.

1961

Création de la Société Haute Vallée des Confins (SHVC) par Pierre Théry. Téléskis des Cloches et des Joux.

1962

Téléphérique de l ‘Etale (accident le 18 mars). Téléski du Bossonnet. Télécabine de Balme. Téléski de Bergerie. Téléski de Torchère. Téléski du Névé sur Beauregard. Rénovation du téléski du Champ Bleu.

1963

Téléski des Clus. Téléski de l ‘Etrivaz. Déplacement du téléski de l ‘Etoile du Soleil des Riffroids au Plateau de Beauregard et qui devient l ‘Etoile des Neiges.

1965

Téléskis des Laquais. Téléski du Baby-Bossonnet. Téléski du Baby-Joux. Téléski du Prarian. Déplacement du téléski du Lac des Confins, réinstallé devant l ‘Hôtel des Confins.

1966

Téléski du Louveteau. Téléski des Riffroids. Rachat de la Société de la Haute Vallée des Confins par la SETLC. Premier engin de damage.

1967

Téléski de Jument 2000. Rénovation du Téléski du Bossonnet.

1969/1970

Reconstruction du Téléski du Crêt du Merle. Rénovation du Téléski de la Ruade. Rénovation du Téléski des Aiglons.

1971

Suppression du Téléski du Crêt du Loup, remplacé par deux Téléskis du Crêt du Loup. Téléski du Nant. Télésiège de la Patinoire. Rénovation du Téléski de Torchère.

1972

Rénovation des Aiglons.

1973

Création du Groupement des Remontées Mécaniques. Premier forfait commun à l ‘ensemble des remontées mécaniques.

1974

Télésiège du Crêt du Merle. Téléski du Baby-Loup. Rénovation du Téléski de l ‘Aiguille.

1975

Rénovation du Télécabine de Balme. Téléski du Grand Laquais. Rénovation du Téléski du Névé.

1976

Rénovation du Baby-Bossonnet. Téléski U ‘Fredy.

1977

Télésiège de Côte 2000. Télésiège de l ‘Etale. Rénovation du téléski l ‘Etoile des Neiges. Création de la SEM du télébenne de la Combe des Juments.

1978

Rénovation du téléski de Juments 2000. Remplacement du télésiège à pinces fixes de la Combe des Juments par un débrayable. Téléski du Baby-Laquais. Rénovation du téléphérique de Beauregard.

1979

Télésiège du Mini-Loup. Télésiège du Crêt du Loup. Télésiège du Col de Balme. Rénovation du Téléphérique de l ‘Etale. Rénovation du Téléski de l ‘Etrivaz.

1980

Rénovation du Télésiège de la Combe des Juments.

1981

Transval.

1983

Création de la Société d ‘Aménagement Touristique et d ‘Exploitation de La Clusaz (SATELC).

1984

Remplacement du télésiège de la Patinoire par une télécabine (débit : 2 000 personnes à l ‘heure). Remplacement des téléskis de la Ruade et du Crêt du Merle (des Praz ?) par des télésièges. Liaison avec les secteurs de la Croix-Fry et de Merdassier.

1985

Luge d ‘été.

1986

Remplacement de la télécabine de Balme (débit : 3 000 personnes à l ‘heure).

1993

Remplacement du télésiège “deux places” du Col de Balme par un “quatre places”.

1994

Première installation de neige de culture.

1996

Retenue collinaire du Crêt du Merle (27 000 m3).

1999

Télécabine du Fernuy.

2000

Retenue collinaire du Plan du Lachat (63 000 m3). Remplacement du téléski de l ‘Aiguille par un télésiège.

2003

Remplacement du téléphérique de Beauregard par une télécabine.

2004

Retenue collinaire de Beauregard (43 000 m3).

2007

Remplacement du téléphérique de l ‘Etale par un “télémix”.

2012

Remplacement du télésiège du Crêt du Loup par un télésiège 6 places.

2014

Remplacement des téléskis du Petit et du Grand Bossonnet par un télémix, un télésiège à pinces et un téléski pour les débutants.

Démontage des télésièges des Praz et de la Ruade.

Les différents maires de La Clusaz (de l'Annexion à nos jours)

THEVENET Didier 2020

Né le 25 février 1957

Assureur, Directeur d’agence.

Maire de La Clusaz élu en 2020. Président du Syndicat Intercommunal du Massif des Aravis, vice président de la CCVT.

VITTOZ André 2008

Né le 13 octobre 1947 à Bonneville.

Electricien, moniteur de ski en saison, directeur de l’école de ski.

Conseiller Municipal et adjoint de 1989 à 2001. Maire de La Clusaz élu de 2008 à 2020. Président du Syndicat Intercommunal du Massif des Aravis. Médaille d’or Jeunesse et Sports.

COMTE Claude 2001

Né le 16 février 1942 à Annecy-le-Vieux.

Comptable, Directeur d’un cabinet d’expertise.

Conseiller Municipal en 1995, maire de La Clusaz de 2001 à 2008. Battu en 2008. Réalisations : Parking du Salon des Dames, réaménagement des Massifs de Beauregard et de l’Etale, sécurisation des torrents. Président de la SEM des Remontées Mécaniques et du Syndicat Intercommunal des Vallées des Aravis. S’implique dans des associations culturelle et sociale.

CÔTE Roger 1989

Né le 27 novembre 1924 au Planay (73)

Assureur.

Conseiller Municipal et maire de La Clusaz de 1989 à 2001. Suppléant de JM Chavanne aux Sénatoriales de 1995. Président de la SEM des Remontées Mécaniques et du Syndicat Intercommunal des Vallées des Aravis. Président du Club des Sports, du Comité de Ski du Mont-Blanc. Vice-président de la Fédération Française de Ski. Médaille du Tourisme. Ordre national du Mérite. Parraine Jacques Chirac aux Présidentielles de 1995.

COLLOMB-PATTON Guy 1981

Né le 30 janvier 1944 à La Clusaz

Moniteur de ski et artisan peintre.

Conseiller Municipal en 1977, maire de La Clusaz du 12 juillet 1981, suite au décès d’Yves Pollet-Villard, jusqu’à 1989, où il est battu. Réalisations : réseaux, télécabine de Balme, nouvelle patinoire.

POLLET-VILLARD Yves 1961

La Clusaz 1929-1981 Chamonix

Professeur à l’ENSA de Chamonix. Alpiniste et guide.

Conseiller Municipal et adjoint en 1959, maire de La Clusaz du 29 septembre 1961, suite à la démission de François Agnellet, jusqu’à son décès accidentel sur le versant italien du Mont-Blanc le 7 juin 1981. Réalisations : réseaux, route des Confins, municipalisation du domaine skiable et des remontées mécaniques, téléphérique de l’Etale, piscine, aménagement du centre ville, PDU. A son actif : le Mont Jannu (7710 m), le Puimori, le Nanda Devi, le Dhaulaghiri… Mérite sportif. Légion d’honneur.

Liste des maires précédents

AGNELLET François Xavier 1947

La Clusaz 1899-1970

Cultivateur.

Conseiller Municipal en 1945, maire de La Clusaz de 1947 à sa démission le 16 mai 1961 pour raison de santé. Réalisations : réseaux, téléphérique de Beauregard, tremplin de saut des Pergods, assainissement, pont de l’Ars, route des Confins. Démissionnaire en septembre 1957, avec tout le conseil, pour protester contre la fermeture d’un bureau de tabac. Président des Alpagistes. Vice-président de la Société d’Economie Alpestre. Membre de la fanfare. Officier du Mérite Agricole.

CLAVEL Sylvain 1942

La Clusaz 1900-1977

Débitant de boissons.

Nommé président de la délégation spéciale de La Clusaz du 20 juin 1942, suite à la dissolution du conseil, jusqu’à septembre 1944. Maire URD de 1944 à 1947. Conseiller municipal de 1947 à sa démission le 18 septembre 1949. Président du Syndicat Intercommunal. Secrétaire de la Mutuelle Incendie. Membre de la chorale et de la fanfare.

LANSARD Jean-Baptiste 1909

La Clusaz 1869-1950

Cultivateur.

Conseiller Municipal en 1900, maire radical-socialiste de La Clusaz du 27 juin 1909, suite à la démission de François Masson, jusqu’à la dissolution du conseil le 20 juin 1942, plusieurs conseillers municipaux ayant démissionné accusant le Maire de freiner l’adduction d’eau et le développement touristique. Réalisations : adduction d’eau, électrification, aménagement du chef-lieu, patinoire, première remontée mécanique en 1935. Mobilisé en 1914-1917. Officier d’Académie. Mérite agricole. Légion d’honneur.

MASSON Jean-Jacques 1909

La Clusaz 1843-1915

Cultivateur.

Conseiller Municipal en 1900, maire de La Clusaz le 17 août 1902, suite au décès de Gaston Pollet-Villard. Election annulée pour vice de forme et renouvelée le 17 août. En juin 1904, il est suspendu un mois pour avoir attribué de manière irrégulière des droits de pâture et de coupe de bois. Il est suspendu à nouveau le 19 octobre et révoqué le 8 novembre 1904. Conseiller Municipal en 1908 et maire de mai 1909, suite à la démission de François Masson, jusqu’à sa propre démission le 13 juin 1909. Conseiller Municipal de 1912 à son décès le 22 août 1915.

MASSON François Jean 1904

La Clusaz 1856-1920

Cultivateur.

Conseiller Municipal en 1900, maire de La Clusaz le 1er décembre 1904, suite à la révocation de Jean-Jacques Masson. Il démissionne le 21 juillet 1906, est réélu et démissionne définitivement pour raison de santé le 25 mars 1909.

GALLAY Isaïe 1904

Cultivateur, hôtelier.

Conseiller Municipal en 1896, maire de La Clusaz du 27 novembre 1904, suite à la révocation de Jean-Jacques Masson, à décembre 1904. Conseiller Municipal en 1904, 1908 et 1912.

MASSON Jean-Jacques 1902

La Clusaz 1843-1915

Cultivateur.

Conseiller Municipal en 1900, maire de La Clusaz le 17 août 1902, suite au décès de Gaston Pollet-Villard. Election annulée pour vice de forme et renouvelée le 17 août. En juin 1904, il est suspendu un mois pour avoir attribué de manière irrégulière des droits de pâture et de coupe de bois. Il est suspendu à nouveau le 19 octobre et révoqué le 8 novembre 1904. Conseiller Municipal en 1908 et maire de mai 1909, suite à la démission de François Masson, jusqu’à sa propre démission le 13 juin 1909. Conseiller Municipal de 1912 à son décès le 22 août 1915.

POLLET-VILLARD Gaston 1900

La Clusaz 1850-1902

Cultivateur. Conseiller Municipal en 1892, maire de La Clusaz en 1900. Il démissionne pour raison de santé le 28 février 1902 et meurt le 10 avril 1902.

GALLAY Joseph Juste 1878

La Clusaz 1841-1904

Cultivateur, scieur, négociant en bois.

Passe sa jeunesse à Paris. Un héritage lui permet de s’établir. Conseiller Municipal en 1871, adjoint en 1875, maire “réactionnaire” de La Clusaz du 6 octobre 1878, suite à la démission d’Eugène Genand, jusqu’à sa propre démission le 23 octobre 1887, opposé à la laïcisation des écoles. Maire de Janvier 1888 à 1900.

GENAND Eugène 1873

La Clusaz 1838-1918

Cultivateur.

Conseiller Municipal en 1865, adjoint en 1871, maire de La Clusaz du 20 avril 1873 jusqu’à sa démission le 18 juin 1878, “profondément dégouté de la vie publique”. Conseiller Municipal de 1888 à 1912.

HUDRY-PRODON Jacques Marie 1866

La Clusaz 1825-1909

Agriculteur, secrétaire de Mairie, négociant.

Maire “clérical” de La Clusaz du 8 septembre 1866, suite à la démission de François Pollet, jusqu’à sa démission le 4 mars 1873 pour raison de santé. Conseiller Municipal en 1874, 1878 et 1881. Réalise la mairie.

POLLET François 1861

La Clusaz 1812-1885

Cultivateur.

Nommé maire de La Clusaz le 13 juin 1861, suite à la démission de J. Gallay. Bien que “sans dignité, facile à corrompre et dominé par le vicaire”, il est reconduit en 1865. En 1866, il ne “veut plus être maire”. Conseiller Municipal jusqu’à son décès le 23 mai 1885.

VITTOZ Joseph-Marie 1860

La Clusaz 1810-1864

Cultivateur.

Syndic à l’Annexion, nommé Maire de La Clusaz en 1860, il refuse le 20 décembre en indiquant qu’il habite à 2h. de la mairie. Conseiller Municipal en 1870, 1871 et 1874.

Origine du nom et des armoiries de La Clusaz

Comment s'appellent les habitants de La Clusaz et que signifie le mot "Clusaz" ?

Les habitants de La Clusaz sont les Cluses.

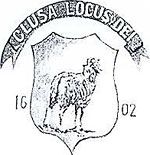

Le mot “Clusaz” vient du terme « cluse », signifiant chemin resserré entre deux montagnes. Dans les anciens écrits, on trouve l’appellation Clusa Locus Dei (“lieu clos de Dieu”), transformée en La Clusaz Lieu Dieu utilisée jusqu’en 1772. Cette appellation avait été accordée par les abbés de Talloires dont la paroisse dépendait.

Les armoiries de La Clusaz

Attribuées le 7 octobre 1601 par le comte de Savoie Charles-Emmanuel, les armoiries de La Clusaz représentaient un mouton d’argent en sinople (mouton blanc sur fond vert dont le fond est traversé d’une diagonale). Elles ont accompagné l’octroi de deux foires annuelles et d’un marché hebdomadaire, décision qui fut confirmée par le comte de Genevois-Nemours, baron du Faucigny, vassal du comte de Savoie, en ces termes : « … Il nous plaise leur accorder deux foires franches toutes les années et un marché chaque semaine […] avec pouvoir de créer bourgeois et user de la marque d’un mouton d’argent en sinople. »

Pourquoi un mouton sur les armoiries de La Clusaz ?

Sans doute parce que les habitants de la paroisse La Clusaz-Lieu-Dieu avaient la réputation d’être très pieux. Le mouton illustrait ce côté croyant et doux.

Nous pouvons avancer également une autre explication : Le mouton rappelle la première vocation de La Clusaz, à savoir l’activité pastorale. En effet, les vertes prairies situées au pied de la Chaîne des Aravis ont très tôt attiré les bergers de la vallée. Ceux-ci, dès l’Antiquité, offraient à leurs troupeaux une transhumance afin de leur faire bénéficier de l’herbe fraîche et de l’air pur de nos montagnes.

De l'emblème au logo - l'historique du bélier de La Clusaz en images

Le premier emblème de La Clusaz représentant ‘”un mouton d’argent sur sinople”.

L’emblème officiel de La Clusaz se trouvant aux archives départementales. Le mouton est devenu Bélier, animal plus fonceur et volontaire.

Ce blason représentait la Mairie de La Clusaz jusqu’à la fin des années 1970. Il était représenté sur le papier à en-tête et les enveloppes de la Mairie.

Blason utilisé par l’Office du Tourisme de La Clusaz jusqu’à la fin des années 1970.

Blason du Club des sports de La Clusaz.

Il est l’emblème du Club des Sports depuis sa création en 1925 par l’instituteur du village, Monsieur Bertone.

Le Club des Sports utilise cependant le logo de l’Office pour communiquer depuis le début des années 1980.

Ce blason apparut aux alentours de 1979 et représenta La Clusaz pendant les années 80 et le début des années 90.

Ce logo devient unique pour tous les services de La Clusaz, notamment, la Mairie, l’Office du Tourisme et le Club des Sports mais il est décliné en plusieurs couleurs : en blanc et noir pour la mairie, en orange et vert comme ci-contre, en orange et blanc…

Apparu au début des années 1990, ce blason a essentiellement servi à la production d’autocollants.

Ce bélier est apparu en 1996.

Le logo de La Clusaz créé en 2004 :

Le logo actuel :

Le patrimoine architectural et religieux de La Clusaz

Le patrimoine religieux et architectural de la commune est composé de l’église Sainte Foy, située sur la place centrale du village, de six chapelles et de nombreux oratoires, croix et statues répartis sur l’ensemble du territoire. A noter que la plupart de ces monuments sont entretenus et fleuris par les voisins. La paroisse de La Clusaz a été placée sous le vocable de saint Pierre Favre, canonisé en 2014 par le Pape François. Le Jésuite Pierre Favre (1506-1546) était originaire du Villaret, hameau situé sur la commune actuelle de Saint-Jean-de-Sixt, à 2km du Grand-Bornand.

La chapelle du Var a bénéficié en 2024 d’importants travaux de rénovation, financés par la Commune de La Clusaz, le Département de la Haute-Savoie, la Région Auvergne-Rhône-Alpes, la Fondation du Patrimoine, la Fondation pour la sauvegarde de l’art français et AG2R la Mondiale. la chapelle a notamment retrouvé sa voûte intérieure, et l’imposant tableau représentant saint François de Sales.